#viajosola

il blog di Loredana De Vitis * scrittora *

non cammino

ma salto

posso essere

più veloce

più scaltra di te

la mattina

masticare i tuoi fiori

tanto non son tuoi

così impari a

reciderli

a pranzo

mangiucchiare

la frittata

tanto non è tua

così impari

che il cibo nel piatto

è di tutti

la sera posso

salire sul tavolo

e da lì sulla credenza

se rompo i tuoi

vasi

peggio per te

toglili di mezzo

io voglio poter

vivere

come te

assieme a te

e di zampe

me ne bastano tre

[dedicata a Julia, with love & cats]

Motivi per essere femminista, Italia 2016:

[Mai arrendersi, #nevergiveup]

Con una casa più grande e soprattutto più soldi avrei di certo comprato più quadri, ma probabilmente sarebbero stati meno importanti. Meno importanti per me. Non si dovrebbe collezionare quadri, solo cercare ciò in cui ci si può rispecchiare. A me è successo anche con “L’ingegno”, un olio su tavola infinitamente attraente: il colore ha delle crepe, il protagonista sembra venuto da un altro pianeta ma indossa una giacca che sceglierei se la vedessi in un negozio della Terra, nell’occhio aperto sembrano muoversi microscopici esseri, il paesaggio sullo sfondo è familiare e immaginifico, ferma un momento in un tempo sospeso tra passato presente e futuro. Ma è quella testa spaccata la cosa più significativa: sono certa d’aver voluto questo quadro perché ho capito che ciò che stavo vivendo in quel momento m’aveva… aperto la testa.

L’autore si chiama Fulvio Tornese, è un architetto, un pittore, un illustratore, un allestitore, un artista capace di fare grandi cose con piccoli mezzi e piccole cose con grandi mezzi. Lo vedo quasi ogni giorno per lavoro, abbiamo parlato praticamente di tutto, abbiamo molti punti di vista in comune e altrettanti diametralmente opposti. Ho scritto di lui, una volta, per presentare i suoi “libri d’artista”, volevo scriverne ancora ma come altro avrei potuto se non come potrei fare in un giorno qualunque, incontrandolo per lavoro?

Fulvio Tornese ha quasi sessant’anni ma gliene dareste molti molti meno, indossa cravatte nere sui jeans e scarpe comode che gli rendono più agevole camminare, per le riunioni di lavoro s’infila spesso una giacca scura, si distrae se gli viene in mente qualcosa che vorrebbe dipingere. E allora apre un quadernino, prende una matita o un pennarello a punta fine, da un paio d’anni a questa parte capita che accenda l’iPad. Poi torna all’architettura.

Ne ha raccontate parecchie dipingendo, ha costruito personaggi d’ogni foggia, negli anni sono cambiati e da qualche tempo gli vedo dipingere anche alcune donne. Molti uomini popolano i suoi paesaggi, parecchi in passato sono stati giganti, poi sono arrivati poeti equilibristi danzatori sognatori. I miei preferiti sono i guerrieri.

Fulvio ne ha fatte diverse, alcune delle quali in giro per l’Europa, l’Asia e il Medio Oriente. Non è diplomatico, non è politicamente corretto, ma nemmeno dice le cose come farei io tirandoti un pugno in faccia.

Fulvio Tornese dipinge continuamente. Tutto è pittura: quello che legge che ascolta che dice che progetta che descrive persino che mangia che cucina assume inesorabilmente l’aspetto d’un dipinto. Basta osservare e quelle origini le puoi rintracciare.

Anche se è un po’ diverso per la scrittura, capisco il sentimento.

Fulvio Tornese ci è anche riuscito, qualche volta. Puoi metterti davanti a certi quadri e lasciare che il disequilibrio ti faccia provare una qualche vertigine. Devi starci davanti, piuttosto vicino.

Il più bell’allestimento che gli ho visto realizzare e che ho potuto vedere da vicino è stato per Randy Klein: ha dato il senso del movimento a decine di piccole sculture che quel senso ce l’avevano dentro.

I titoli dei quadri di Fulvio Tornese sono quasi storie a sé: Il signor Giovanni, Facilitazioni per campeggiatori, Legittima soddisfazione, L’opinione degli altri, Il lanciatore di nuvole, Vorrei che tu, Un amore inadatto. M’è venuta spesso la tentazione di scriverle, ma non è una cosa che farei con leggerezza.

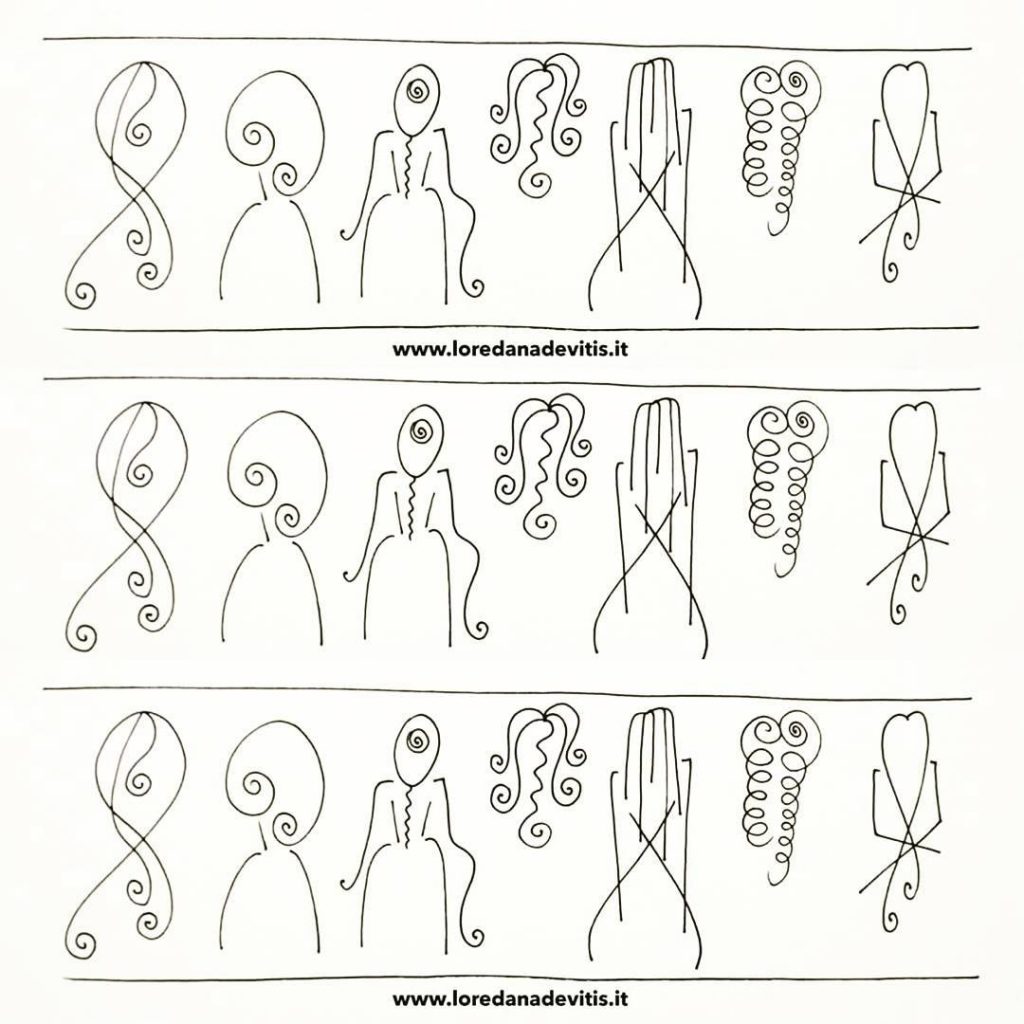

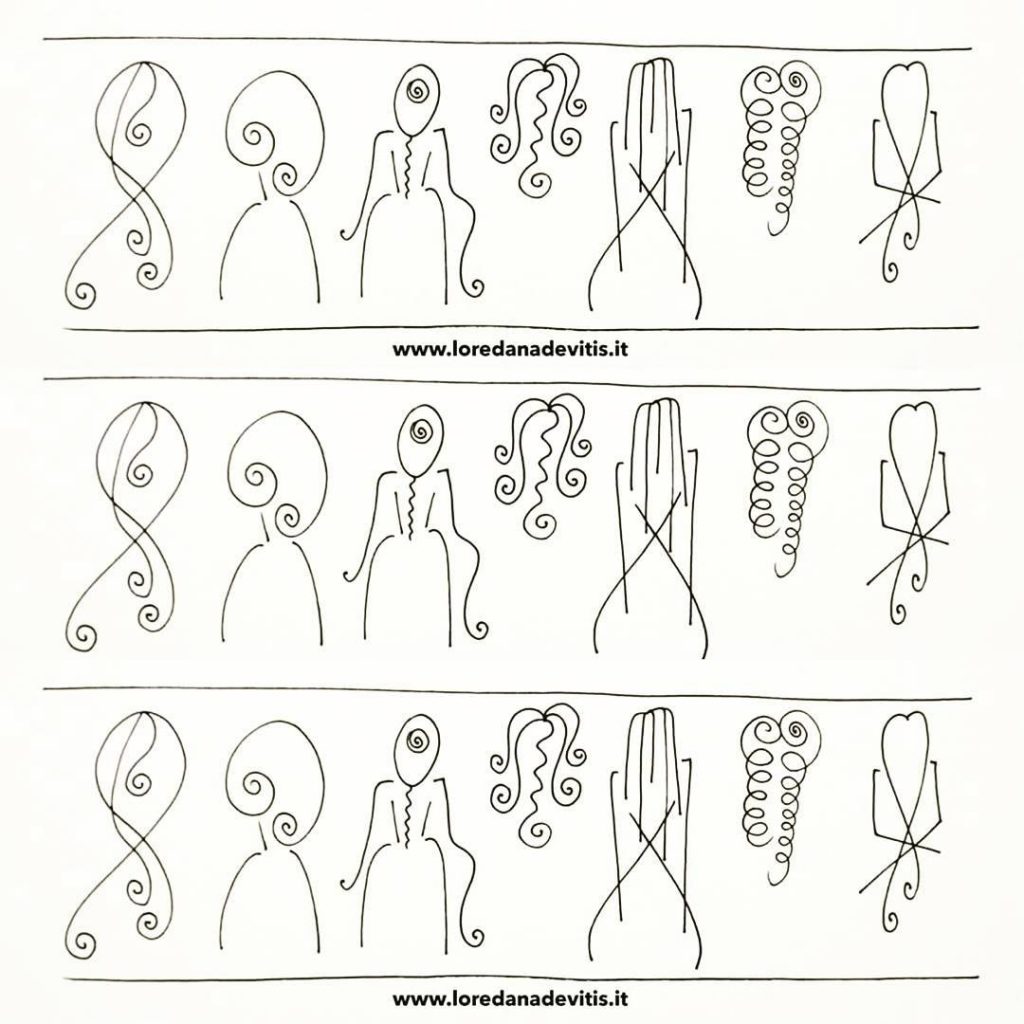

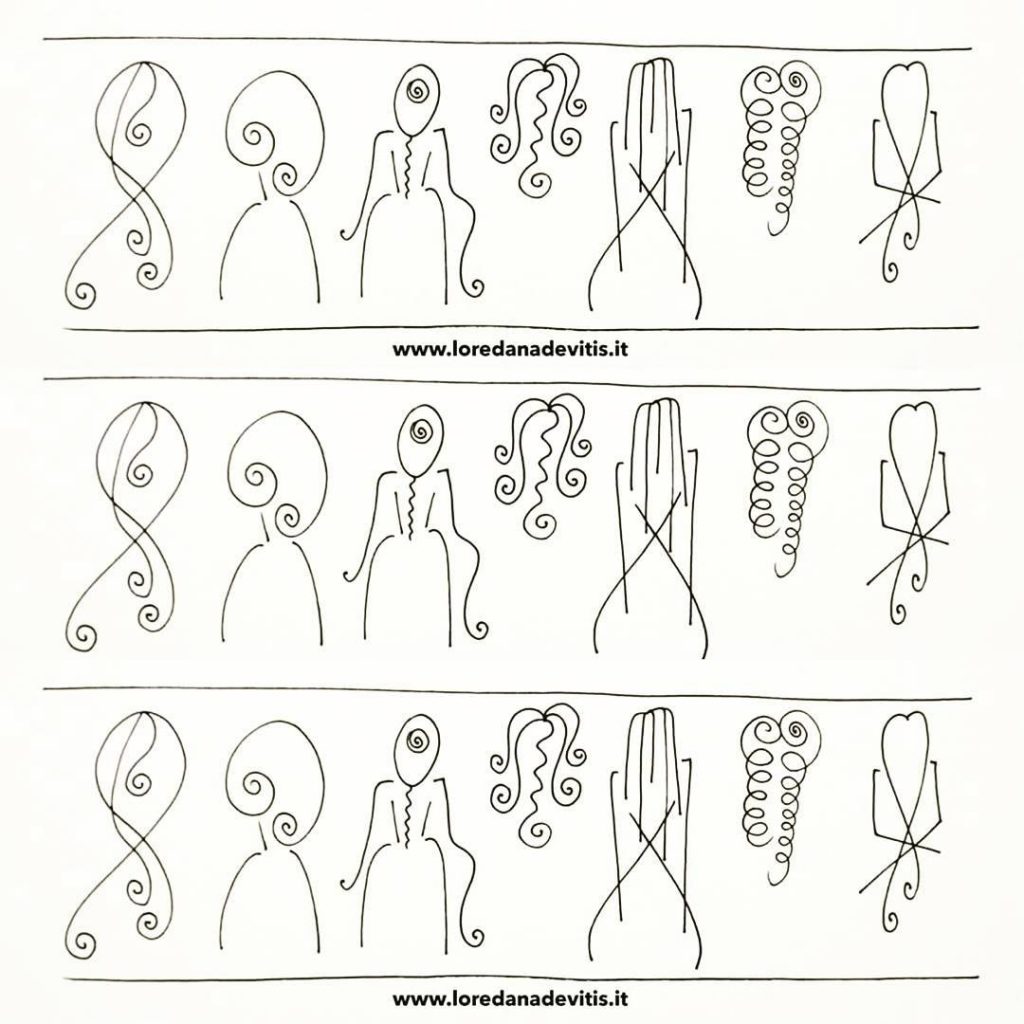

Delle ultime serie la mia preferita si chiama “catalogo di acconciature per giovani alberi”.

Sua moglie Carla Pinto è una direttrice artistica e una curatrice molto attiva e brillante, suo figlio Pietro è così importante per lui che ogni volta che lo nomina, fosse anche la centesima, lo chiama Pietro-mio-figlio.

Si prende molto sul serio e pochissimo sul serio, non alterna questi atteggiamenti ce li ha in contemporanea. Porta con una certa eleganza le sue contraddizioni di vivente pensante. Si capisce osservando il suo “misuratore del mondo”.

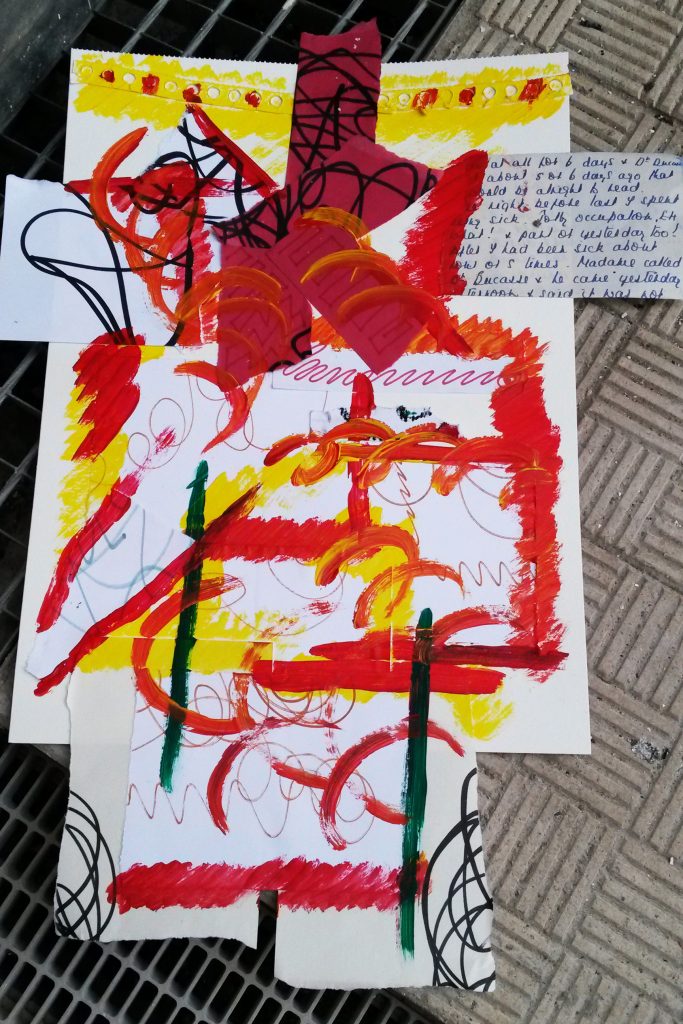

These are my mixed media works realised for the international art project GAP, among a really funny workshop in Lecce with Carl Heyward, Akiko Suzuki and other artists. Thanks to the wonderful Italian artist (and friend) Monica Lisi for taking GAP in Italy.

Ho scattato questa foto pochi minuti dopo essermi sbucciata le ginocchia uscendo dall’ospedale. Un dolore… conosciuto, bello, “normale”. Altri 15 minuti ed ero seduta su un divano caro e familiare. Da quel momento e per molte settimane, per non essere lasciata mai sola, m’hanno fatto fare la spola tra casa mia e casa dei miei genitori. Sola mai per davvero, che fosse per mangiare, dormire e persino per andare in bagno. Era tangibile il terrore diffuso all’idea di un mio capogiro [o peggio], all’idea insomma che accadesse qualcos’altro di misterioso al mio cervello. Quelle settimane sono trascorse dormendo non meno di nove ore per notte e non meno di altre sei ore durante il giorno. Un sonno che pareva… storico.

La diplopia è andata avanti a lungo, ma meno di quel che m’avevano prospettato. Benda sull’occhio sinistro, camminando sottobraccio a qualcuno, costantemente sorvegliata, sono riuscita non so come a superare anche questa. L’occhio destro ha progressivamente ripreso a muoversi: ogni mattina Davide mi osservava tentare di ruotare sincronicamente gli occhi.

A un certo punto sono riuscita a far percorrere un giro completo di 360 gradi a entrambi gli occhi. Era fatta. Ho potuto ricominciare a guardarmi allo specchio [cosa difficilissima soprattutto i primi giorni], e il mondo ha ripreso l’aspetto che conoscevo. Niente più strade che finiscono su portoni o lampioni, niente doppie porte, doppi Davide e doppio tutto.

Mi hanno coccolato tantissimo le mie gatte Julia, Eleanor e Yoko, alle quali il mio pensiero correva spesso anche quand’ero in terapia intensiva.

Mia madre Teresa, mio padre Vittorio, mia sorella Alessandra, mio fratello Francesco e Davide sono stati magnifici anche nell’affrontare il mio sempre più deciso rifiuto a essere trattata come un’incapace. Diciamo che posso diventare veramente molto… fastidiosa in certi casi! 😉

Ho ripreso a leggere, a scrivere al computer, a camminare da sola, a fare sforzi fisici [gradualmente sempre maggiori]. Sono queste le ultime [spero] settimane di riposo, impegnate nelle ultime [spero] analisi e verifiche varie di quali potrebbero essere le cause di una pressione arteriosa così poco gestibile. Il giorno in cui cavalcherò di nuovo la mia bicicletta sarà il giorno più bello di tutti.

Oltre al mio medico di base, che sorridendo ha concordato con mia madre sul fatto che siamo davanti a un miracolo [che tenerezza], mi hanno seguita la mia paziente e incredula oculista, il mio ginecologo, brevemente un dermatologo e da alcune settimane una bellissima nutrizionista con la quale lavoriamo per far venir giù la pressione in modo più naturale, con dosaggi più bassi di farmaci. E già con ottimi risultati.

Con quello che è diventato il mio cardiologo, e che seguiva già mio padre, gli aggiornamenti si scambiano adesso anche via sms. Il chirurgo che m’ha operata verificherà tra poche settimane com’è andata a finire nel mio cervello: sono necessari almeno tre mesi dopo un’operazione di embolizzazione come la mia.

Da dieci giorni a questa parte mi sento molto meglio. Anche per questo ho voluto e potuto raccontare questa storia. Per poterlo fare, ho riannodato i fili dei ricordi, ho chiesto di tutto a tutte e tutti, ho riletto messaggi e rivisto immagini. Ripenso ora con divertimento a molte delle cose accadute in questi mesi attorno a me e a questa faccenda.

Ripenso per esempio alla reazione di un amico ipocondriaco:

Per esempio ad alcuni messaggi inconsapevolmente ironici:

Per esempio ad alcune telefonate drammaticamente surreali:

Ah Loredana, non sai che paura. Per un cosa così, un’amica di un’amica è morta all’istante.

Per esempio alle “crisi” scatenate in chi, colpito da ciò che m’era accaduto, ha voluto condividere con me profonde riflessioni sulla vita, la morte e l’amore. E alle quali ho risposto puntualmente: Oh, l’aneurisma s’è rotto a me. E sono viva! Tranquilli, dai!

Siamo alla fine, è arrivato il momento di spiegare perché dico “per fortuna”. Perché? Questa è una storia che probabilmente avete ascoltato mille volte e che magari in molte e molti avete vissuto: un evento traumatico che cambia radicalmente, in meglio, la prospettiva. Ecco io, semplicemente, ho cambiato priorità. Perché mi pare ora di riconoscere in modo più veloce, semplice e chiaro quali sono le cose importanti. E poi desidero esercitare la forza del mio corpo, curare e coltivare la sua capacità di resistere, reagire e andare oltre.

A chi mi ha chiesto “Hai mai avuto un momento di sconforto? Di paura?”, ho sempre risposto “No, mai”. Lo ripeto ogni volta, ci penso e ci ripenso e la mia risposta non è mai cambiata e non cambierà. No, io non ho avuto paura. No. Never give up. Never.

Ci ho messo altri nove giorni per uscire dall’ospedale, principalmente a causa di un febbrone così resistente da richiedere un consulto in Virologia. Un possibile, temporaneo “rigetto” delle spirali di Guglielmi è stato pure ipotizzato. Di qualunque cosa si trattasse, al quarto cambio d’antibiotico ho immaginato i medici fare la ola: finalmente funzionava.

La mia pressione arteriosa, poi, era imprevedibile. Faccenda non nuova, ma che alla luce dell’accaduto aveva preso una piega preoccupante. Necessario un consulto in Cardiologia:

Nel frattempo, il recupero progressivo dell’autonomia. Mangiar da sola, sedermi più spesso, alzarmi e fare qualche passo fino al bagno [iuppi!].

Quando le vene hanno proclamato lo sciopero permanente, dai medici per fortuna è arrivato l’ok a continuare la terapia farmacologica con gocce, pastiglie e punture. Il mio braccio sinistro era combinato come vedete nella foto, il destro in modo simile. Non ho voluto che vi venisse applicato alcun tipo di pomata: desideravo guardare quegli ematomi intensamente e godermeli scomparire.

L’occhio destro rimaneva fermo: paralisi del quarto nervo cranico. Mi hanno consigliato di bendare il sinistro per “costringere” il destro a sforzarsi, con grande paura di mio nipote.

Durante quelle nove notti, vegliata a turno da mia madre e da Davide, ho finalmente smesso di fare incubi. Persone e cose e oggetti di dieci o più anni prima mi avevano fino a quel momento perseguitata. Il sonno tuttavia non era tranquillo, anche se progressivamente il mal di testa diminuiva. Ero inquieta e mi sentivo tramortita dagli antidolorifici. La prima giornata senza ketorolac è stata una bellissima giornata. Avevo dolori solo vaghi e momentanei, e mi sentivo anche piuttosto lucida! Potevo finalmente chiedere a Davide, che aveva pazientemente aggiornato amiche e amici sull’andamento del ricovero, di leggermi le decine di messaggi nel frattempo arrivati. In qualche caso ho dettato una risposta. E appena il senso di nausea all’idea dell’uso di un qualunque apparecchio elettronico mi è passato, ho scritto su faccialibro “non solo vivo ma ho anche smesso di vegetare. never give up!”. Una grande mossa: le acque si sono acquietate, sono diminuiti telefonate e messaggi, mi sembrava di poter godere di più tranquillità. Avevo un assoluto bisogno di riposare.

Il 29 luglio le dimissioni, con ulteriori raccomandazioni di riposo, una lista di farmaci da assumere e, nel salire un gradino, due ginocchia sbucciate.

L’operazione è andata bene: l’aneurisma è stato efficacemente embolizzato con due spirali di Guglielmi. La miglior procedura, la più opportuna in un caso come il mio, quello di un “soggetto giovane, in salute, con un’emorragia contenuta [e sottocorticale]”. Una serie di fortune, forse, o forse – almeno per mia madre – il segno di uno sguardo ultraterreno benevolo e protettivo. So che diverse mie amiche e persone a me care, credenti, hanno pregato per me. Le ringrazio infinitamente. Da parte mia, invece, nessuna forma di… misticismo, né in quei giorni né in quelli successivi, ho capito solo che avevo bisogno di sentire per bene lavorare il mio corpo. La presenza della mia famiglia, delle mie amiche e dei miei amici era fondamentale, il sapere medico era indispensabile, ma sentivo chiaramente di poter contare solo su di me. Avevo bisogno di concentrarmi su me stessa, percepire in modo nitido cosa mi facesse stare bene e cosa no: chi sentire o vedere e quando [cioè per molti giorni praticamente nessuno], come e quando muovere la testa [il collo cominciava a sciogliersi], come e quando girarmi su quel letto antidecubito, se insistere perché si sospendesse un certo tipo di antidolorifico che mi faceva sentir peggio.

Rientrata in terapia sub-intensiva con una stretta medicazione nella zona dell’inguine, avevo infatti continuato ad avere un forte fortissimo mal di testa.

Potevo avere del ghiaccio. L’ho messo sulla testa finché ho praticamente smesso di sentirla. L’infermiere era perplesso:

Ho retto così. E con fiumi, appunto, di antidolorifici. Quando l’effetto dell’anestesia è passata ho ricominciato ad aver fame. Ho voluto sedermi, mi hanno pazientemente imboccata. Non percepivo alcun sapore, mi bastava avere qualcosa nello stomaco. Pastina, verdura lessa, frutta cotta. I liquidi con la cannuccia.

No, niente carne, grazie. Non mangio carne. No, non è che sono vegetariana. Il pesce lo mangio, non mangio carne. Non importa, lasciamo perdere.

Erano tutti ottimi segni. Il 20 luglio, alle prime luci del mattino, ho aperto gli occhi e mi sono sentita più osservata del solito. Una donna con occhiali d’osso e capelli neri – ho scoperto poi che era l’unica donna nello staff medico – era lì a sfogliare la cartella clinica e a osservarmi:

Mi hanno sistemata in una stanza con un solo letto [e un altro per un “assistente”], raccomandandomi di non stare alla luce, di non veder più di due/tre persone per volta e per poco tempo, ma comunque di non restare mai sola. Il 20 luglio, il giorno del mio compleanno. A mia madre è parsa una vera rinascita: 36 anni prima era stata ricoverata nello stesso giorno del mio aneurisma, e nello stesso giorno della mia nascita rinascevo uscendo dall’acquario e tornando nel mondo.

Non sono riuscita a essere lucida con tutte e tutti, ma c’erano, erano lì e io me li ricordo bene. Per il mio compleanno erano lì e sorridevano. Fiori e regali, come il gatto che vedete in questa foto scattata tre o quattro giorni dopo. Ho ricordi particolarmente nitidi delle mie più care amiche, onnipresenti e bellissime. Di mio padre super-positivo, di mia madre sorridente, di mia sorella con suo figlio in braccio e un altro nel pancione urlarmi ma che cacchio fai???

E poi di Davide che mi prende la mano e dice con la sua solita lucida sintesi:

Sono contento che sei viva. E che sei sana.

Sì, ero viva. La parte sinistra del corpo era debole ma si muoveva. Mi davano fastidio luce, rumori, odori, ma parlavo piuttosto chiaramente e… avevo fame. Molti tubi, quasi come dentro matrix (cit. Milena A. C.), ma solo temporanei. E per l’occhio destro, che era vitreo e non voleva saperne di muoversi per bene, beh…

Beh, Loredana, è… strabismo di Venere.

Ed eccomi su un’altra ambulanza, velocissima verso Lecce alle quattro di notte. Allertata immediatamente Neurochirurgia dal medico giovane-alto-sicuro-di-sé, al mio arrivo era tutto pronto: mi ci hanno ricoverato letteralmente di corsa. In terapia sub-intensiva flebo a fiumi e monitoraggio costante dei parametri vitali. Mi sentivo malissimo. Un dolore così forte alla testa che avevo voglia di svitarmela e poggiarla da qualche parte. Dove avrei potuto non saprei dire, anche perché continuavo a veder solo ombre. Forte miopia [si sa], a cui si era aggiunto [me l’hanno spiegato in seguito] un problema di diplopia: l’occhio destro aveva smesso di muoversi. Per il resto, non ero in grado di far nulla da sola. E soprattutto avevo sonno. Come però hanno più volte ripetuto medici e infermieri, sono stata sempre “cosciente, vigile, collaborativa”. Col senno di poi, questo era un ottimo segno.

Dopo poco più di 24 ore, il 18 luglio, sarei stata operata con “approccio endovascolare”, ma in quel momento non capivo cosa stesse accadendo. Il 17 luglio, al rientro in reparto da una angiotac che aveva il compito di identificare con esattezza il problema, dalla barella sulla quale mi trasportavano ero riuscita a leggere “Neurochirurgia. Terapia sub-intensiva” e avevo detto all’infermiera:

Terapia intensiva? Sono in terapia intensiva! Ehi, non c’ero mai stata!

L’infermiera aveva riso. E aveva riso pure qualche ora dopo, chiedendomi che diavolo di eye-liner indossassi, capace di reggere tanto scompiglio. Questo lo ricordo bene: mi sono sforzata di ricordare il negozio, l’esatta circostanza in cui l’avevo acquistato. Forse avevo bisogno di capire se il cervello fosse ancora al solito posto. Anche se era debole, la parte sinistra del corpo la sentivo, si muoveva. Le parole venivano fuori un po’ meglio, meno a scatti. Qualche “contatto” aveva ricominciato a funzionare.

L’infermiera aveva riso di nuovo. E anche io. Ridevo e dicevo d’aver fame. Fame e sonno.

In terapia sub-intensiva le visite hanno limitazioni precise. Solo un familiare per volta, dotato di càmice verde e cuffia, mezz’ora in tarda mattinata e mezz’ora nel tardo pomeriggio. Gli altri rimangono fuori. Sollevata una tendina, possono guardarti da una finestra. La sensazione è di essere un pesce in un acquario. Mia madre e il mio uomo, Davide, sono entrati a turno per tre giorni in quell’acquario, anche per raccontarmi chi c’era dall’altra parte del vetro. Io annuivo, sorridevo e… salutavo come il papa (cit. Francesco P.).

C’erano davvero tutte e tutti, mi sono sentita amata. Meraviglia e sorrisi. Anche perché non avevo capito che la faccenda fosse così grave.

Sono stata operata – dicevo – il 18 luglio. La notte era passata tentando di tener testa al mal di testa. Ero imbottita di antidolorifici, eppure la testa sembrava esplodere. Quella mattina il chirurgo [un neuroradiologo] non è stato esattamente tranquillizzante con la mia famiglia:

Non è un’operazione semplice. E se succede qualcosa di imprevisto, non la salviamo. Se siete credenti, pregate. Se non lo siete, vi consiglio di rimanere in silenzio.

Con me, tutta un’altra pasta. Già parzialmente anestetizzata, ho avuto il tempo e la forza di scambiarci due battute:

Ahahah, come le chiamano? Bugie bianche?